Xiangqian Li; Xiaowei Li; Fang Liu; Shuo Li; Dayong Shi ; Rational Multitargeted Drug Design Strategy from the Perspective of a Medicinal Chemist, Journal of Medicinal Chemistry, 2021, 64(15): 10581-10605

传统药物研发长期聚焦于单一靶点的高选择性化合物,但这类药物在治疗复杂多因素疾病时往往疗效有限。多靶点药物通过单分子调控多个靶标,展现出协同疗效、降低药物相互作用风险等优势,但其合理设计仍面临挑战。本文从药物化学视角系统探讨多靶点分子设计策略,核心在于如何在保留原有靶标亲和力的基础上引入第二活性。四种主流策略包括药效团叠合、融合、不可切割连接与可切割连接法。设计需首先解析关键药效团元素,根据靶标结合位点的空间兼容性(如催化活性区、外周结合区或蛋白质表面)选择适配方法,并平衡双靶活性比例以实现最优效果。

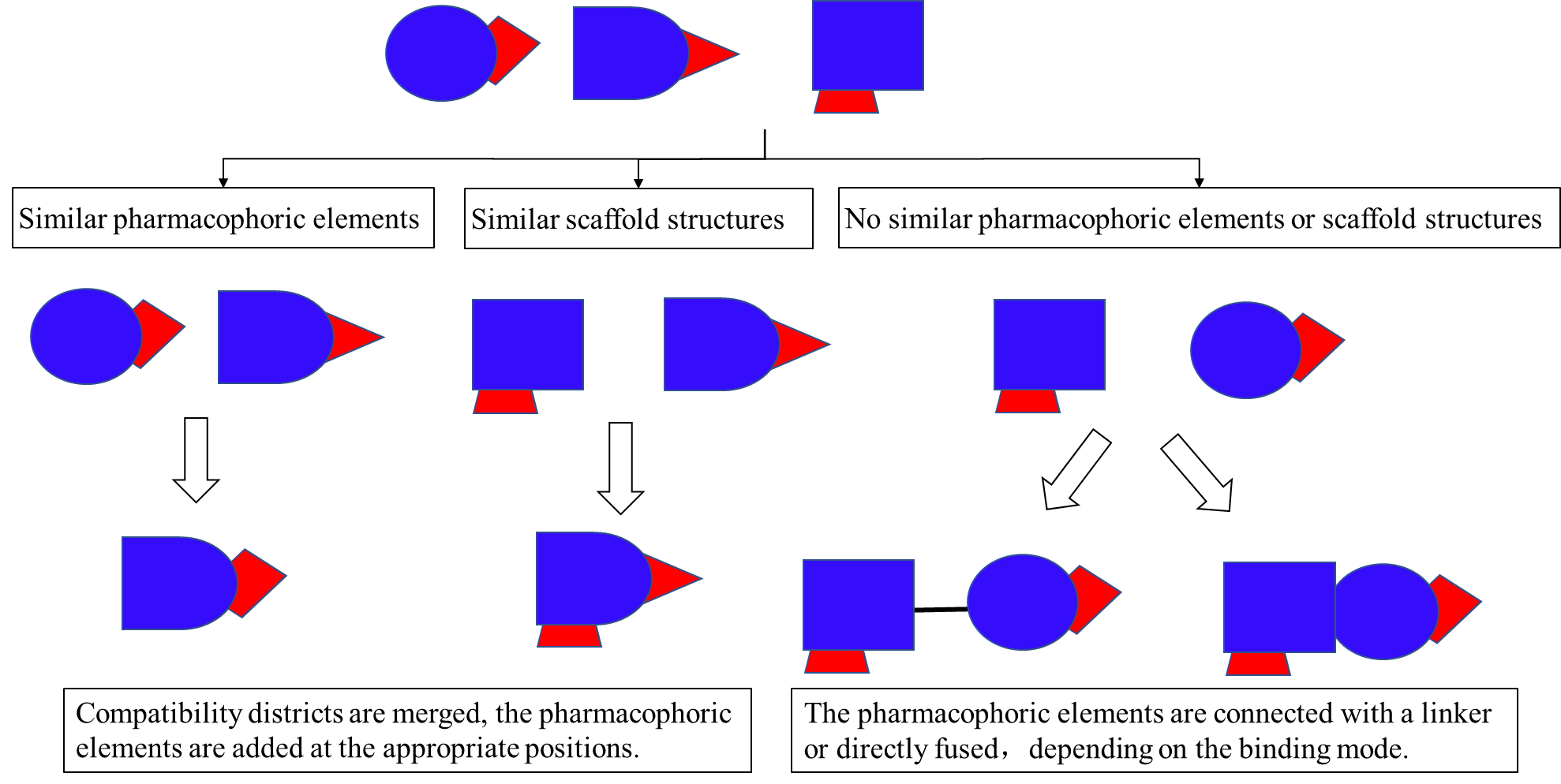

双靶点抑制剂的设计需基于先导化合物的药效团与骨架相似性。若两靶点结合区几何结构相似,可叠合药效团生成杂合分子(图 1),如HDAC/HMGR抑制剂通过亲水头-疏水尾叠合;若骨架特征相似则合并核心结构,如NAMPT/HDAC抑制剂。当结合区差异显著时,可通过连接或融合策略整合药效团:结合区较大时直接融合,如伊马替尼与HDAC抑制剂的开放区融合;结合区深埋时则借助柔性接头连接,如JAK/HDAC抑制剂通过锌结合头与JAK药效团连接。另外,分子设计还需精简冗余片段,控制分子尺寸与亲脂性,确保药代动力学性质。

图 1. 双靶点抑制剂的设计策略。 蓝色图形代表分子骨架,红色图形代表药效团。